Oleh: Chappy Hakim, Pendiri Pusat Studi Air Power Indonesia

DALAM setiap pertempuran, kebijakan pertahanan, dan keputusan kenegaraan, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah strategi. Strategi bukan sekadar rencana taktis, bukan pula reaksi spontan terhadap krisis. Ia adalah rancang bangun pemikiran jangka panjang, disusun melalui pertimbangan mendalam yang memperhitungkan ruang, waktu, dan tujuan negara secara menyeluruh.

Salah satu tokoh yang secara konsisten menunjukkan pentingnya strategi dalam kepemimpinan adalah Dwight D. Eisenhower. Ia bukan hanya jenderal yang memimpin Sekutu dalam Perang Dunia II, tetapi juga Presiden Amerika Serikat yang membentuk arsitektur kebijakan luar negeri dan pertahanan pada masa awal Perang Dingin.

Dalam bukunya "How Ike Led: The Principles Behind Eisenhower’s Biggest Decisions", Susan Eisenhower menunjukkan bagaimana sang kakek menggunakan prinsip dan strategi sebagai pilar utama dalam setiap kebijakan nasionalnya.1 Secara kebetulan saya pernah mengikuti kelas Susan Eisenhower di Canberra tahun 2012 dengan topik "Why Strategy Matter".

Kepemimpinan Berbasis Strategi, Bukan Emosi

Eisenhower menolak gaya kepemimpinan yang reaktif. Ia percaya bahwa keputusan harus diambil berdasarkan prinsip, bukan tekanan politik atau opini publik sesaat.2 Ketika Amerika berada di persimpangan untuk terlibat lebih jauh di Indochina, Eisenhower memilih menahan diri. Ia tahu bahwa perang tidak hanya soal kemenangan militer, tetapi juga tentang konsekuensi jangka panjang secara ekonomi dan sosial.3

Strategi yang ia jalankan bukanlah bentuk kepengecutan, tetapi cerminan dari keberanian untuk bersabar dan berpikir jangka panjang. Hal ini memperlihatkan bahwa strategi bukan hanya peta operasi militer, tetapi cerminan dari kedewasaan kenegaraan dan kendali moral.

Pendekatan “Middle Way” dan Keseimbangan Kekuatan

Eisenhower dikenal dengan pendekatan “middle way” yang menolak ekstremisme politik dan ideologi sempit.4 Dalam berbagai kebijakan, termasuk penganggaran pertahanan dan program infrastruktur, ia menyeimbangkan antara kebutuhan militer dan pembangunan domestik. Ketika Uni Soviet meluncurkan Sputnik, banyak yang mendorong eskalasi anggaran militer, namun Eisenhower tetap tenang dan menolak langkah emosional.

Ia melihat perlunya penguatan strategis, tetapi dalam kerangka keuangan negara yang sehat.5 Keputusan ini menunjukkan bahwa strategi yang baik tidak selalu terlihat spektakuler dalam jangka pendek, namun ia melindungi kestabilan jangka panjang negara.

Strategi dalam Tindakan: Moralitas dan Bukti Sejarah

Ketika pasukannya membebaskan kamp konsentrasi Nazi, Eisenhower memerintahkan dokumentasi visual secara lengkap. Ia sadar bahwa akan tiba masa ketika dunia mencoba melupakan atau menyangkal kekejaman tersebut.6 Dalam langkah itu, terlihat bahwa strategi juga bisa menjadi alat untuk menjaga memori kolektif dan menegakkan nilai kemanusiaan.

Di ranah domestik, ketika Mahkamah Agung menetapkan keputusan Brown v. Board of Education (1954), Eisenhower mengirim pasukan federal ke Arkansas untuk memastikan pelaksanaannya. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan populer di Selatan, tetapi sebagai Presiden, ia memahami bahwa hukum dan keadilan sosial adalah bagian dari strategi nasional dalam menjaga integrasi sosial.7

Pelajaran Strategis untuk Indonesia

Apa yang bisa dipetik dari Eisenhower bagi bangsa Indonesia saat ini? Ketika kita menghadapi tantangan seperti gejolak geopolitik, perubahan iklim, teknologi militer baru, dan ancaman di domain udara dan antariksa, kita tidak bisa mengandalkan reaksi sesaat atau kepemimpinan yang hanya mengejar pencitraan.

Kita membutuhkan pemimpin strategis yang berpikir jauh ke depan, berani menahan diri, dan memimpin berdasarkan prinsip, bukan popularitas. Seperti yang dikemukakan oleh Colin S. Gray, “tanpa strategi, kekuatan hanyalah potensi yang terbuang”.1 Strategi mengarahkan kekuatan dan sumber daya menuju tujuan nasional, dan inilah yang menjadi inti dari kepemimpinan Eisenhower.

Salah satu titik lemah bangsa ini adalah kecenderungan mengambil keputusan strategis secara sektoral dan terburu-buru, tanpa peta jalan nasional yang utuh dan berkelanjutan. Kebijakan sering berubah sesuai siklus kekuasaan, bukan berdasarkan kebutuhan jangka panjang bangsa. Padahal, seperti Eisenhower tunjukkan, strategi yang kuat menuntut konsistensi lintas waktu dan keberanian untuk tidak populer di masa sekarang demi stabilitas di masa depan.

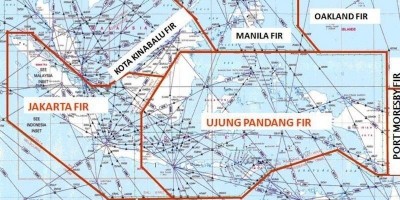

Dalam konteks kedaulatan udara misalnya, Indonesia belum sepenuhnya berhasil mengelola wilayah informasi penerbangannya sendiri (Flight Information Region/FIR), terutama di kawasan yang krusial secara geopolitik seperti Kepulauan Riau dan Natuna.2 Kelemahan ini menandakan bahwa kita belum menjadikan ruang udara sebagai bagian dari strategi nasional pertahanan dan politik luar negeri, sebagaimana semestinya dalam kerangka “grand strategy” suatu negara.

Indonesia perlu segera mengembangkan lembaga strategis nasional lintas sektor yang mampu menyusun, mengawal, dan mengevaluasi arah kebijakan jangka panjang secara konsisten. Dalam hal ini, pembentukan kembali lembaga seperti Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional yang pernah ada pada 1950-an, atau lembaga think tank strategis yang terintegrasi dengan kementerian dan TNI, adalah kebutuhan mendesak.

Dalam konteks pertahanan, koordinasi sipil-militer tidak bisa hanya bersifat administratif, tetapi harus berbasis strategi bersama yang dilandasi oleh data, skenario geostrategis, dan ancaman asimetris kontemporer. Hal ini selaras dengan pendapat Richard Rumelt yang menyatakan bahwa strategi yang efektif adalah “koordinasi kebijakan, tujuan, dan tindakan untuk menghadapi tantangan inti secara terpadu”.3

Lebih jauh lagi, Indonesia harus mulai membangun budaya strategis nasional yang mengakar di semua lini — dari pendidikan dasar hingga sistem perencanaan nasional. Menurut Ken Booth, strategi bukan sekadar teknik militer, tetapi ekspresi dari nilai, budaya, dan cara berpikir suatu bangsa dalam menavigasi dunia.4

Tanpa budaya strategis, kebijakan akan terus bersifat reaktif, dan negara akan selalu berada di posisi bertahan. Dalam dunia multipolar saat ini, negara yang gagal merumuskan dan menjalankan strategi nasionalnya secara konsisten, akan tergilas oleh kekuatan yang lebih terorganisir secara geopolitik.

Maka, Indonesia perlu menata ulang cara pandangnya terhadap kekuatan, bukan semata dari aspek jumlah atau anggaran, tetapi dari kemampuan menyusun arah secara jangka panjang yang berakar pada kepentingan nasional.

Kesimpulan

Strategi adalah panglima dari segala tindakan kenegaraan. Dalam kepemimpinan Eisenhower, kita melihat bahwa strategi sejati lahir dari pengendalian diri, moralitas, dan kecerdasan membaca masa depan. Ia tidak hanya menunjukkan bagaimana memenangkan perang, tetapi juga bagaimana menjaga perdamaian dan stabilitas secara berkelanjutan.

Indonesia hari ini memerlukan lebih banyak pemimpin yang memahami bahwa strategi bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan mendasar dalam mengelola negara di era global yang penuh ketidakpastian. Eisenhower telah memberi contoh bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan pada kekuasaan, melainkan pada kemampuannya memimpin dengan strategi yang berprinsip dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

• Ambrose, Stephen E. Eisenhower: Soldier and President. New York: Simon & Schuster, 1990.

• Eisenhower, Susan. How Ike Led: The Principles Behind Eisenhower’s Biggest Decisions. New York: Thomas Dunne Books, 2020.

• Greenstein, Fred I. The Hidden-Hand Presidency: Eisenhower as Leader. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982.

• Newton, Jim. Eisenhower: The White House Years. New York: Doubleday, 2011.

• Nichols, David A. A Matter of Justice: Eisenhower and the Beginning of the Civil Rights Revolution. New York: Simon & Schuster, 2007.