Oleh: Hanief Adrian, Peneliti Desk Politik GREAT Institute, Mahasiswa S2 Ilmu Politik FISIP UI

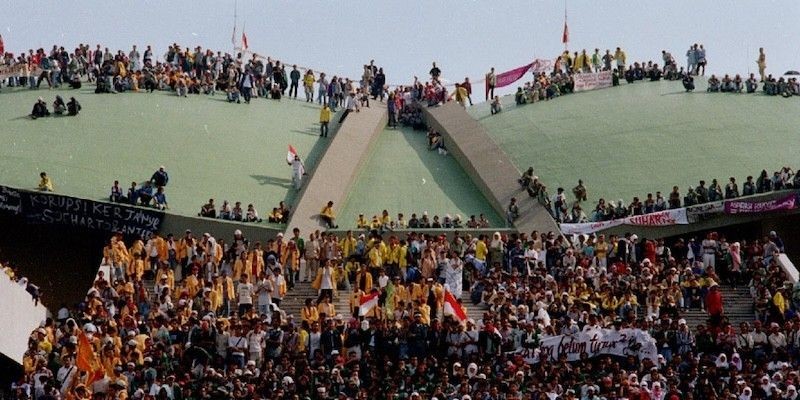

PADA hari 21 Mei 2025, Soeharto menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden setelah 30 tahun lebih berkuasa. Pengunduran diri Soeharto terjadi setelah gerakan mahasiswa menolak pencalonan Soeharto untuk ketujuh kalinya dalam Sidang Umum MPR. Puluhan ribu mahasiswa dari Jakarta, Bogor, Bandung dan kota besar lainnya menduduki gedung DPR/MPR sejak Senin 18 Mei 1998 untuk melengserkan Soeharto dan meruntuhkan rezim Orde Baru dalam sebuah agenda besar bernama Reformasi.

Namun, gerakan penolakan pencalonan Soeharto tidak terjadi pertama kalinya pada tahun 1998, karena gerakan tersebut dipelopori generasi mahasiswa 77/78 yang bergerak sistematis menolak pencalonan kembali Soeharto untuk ketiga kalinya. Dewan Mahasiswa ITB dengan Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978 menjelaskan secara ilmiah dan rinci mengapa pencalonan kembali Soeharto untuk ketiga kalinya harus ditolak. Pertama, karena secara demokratis kekuasaan kepresidenan harus dibatasi selama dua periode. Kedua, strategi pembangunan Orde Baru sama sekali jauh dari cita-cita mewujudkan Indonesia Merdeka yang berasaskan keadilan sosial.

Gerakan mahasiswa sendiri adalah komponen utama pendiri Orde Baru, di samping militer Indonesia yang merupakan kekuatan sosial politik yang dilegalkan Rezim Orde Lama. Gerakan mahasiswa angkatan 1966 bergerak membubarkan PKI, menurunkan Presiden Soekarno dan menumbangkan Rezim Demokrasi Terpimpin yang fondasinya adalah kekuatan politisi sipil dari partai-partai yang sudah didirikan para aktivis sejak masa pergerakan nasional, generasinya Soekarno, Hatta, Sjahrir, Soemitro Djojohadikusumo, dan kawan-kawannya. Mahasiswa dan intelektual kampus beraliansi dengan militer mendirikan Rezim Orde Baru yang dicita-citakan menjalankan Demokrasi Pancasila yang murni dan konsekuen.

Mahasiswa sebagai Kekuatan Politik Sipil

Sebagai kekuatan politik sipil, tentulah gerakan mahasiswa dan intelektual kampus memandang dirinya sebagai bastion demokrasi, kekuatan strategis yang seharusnya mengisi pemerintahan dan menjalankan pembangunan secara demokratis. Tetapi, militer Orde Baru saat itu justru memandang kekuatan politik sipil hanyalah aliansi taktis. Oleh karena itu, kritik dari kampus terhadap strategi pembangunan yang hanya menitikberatkan para pertumbuhan ekonomi saja, justru dipandang Militer saat itu sebagai gejala instabilitas, dengan gerakan mahasiswa sebagai anasir utamanya.

Maka, ketika Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI Hariman Siregar bergerak menolak dominasi modal asing sebagai implementasi kebijakan pembangunan Orde Baru yang hanya menitikberatkan pertumbuhan saja, Militer menghadapinya secara represif.

Gerakan mahasiswa yang berujung pada Malapetaka 15 Januari 1974 ini berujung pada jeruji. Kritik dari generasi penerusnya bahwa kekuasaan kepresidenan mesti dibatasi cukup dua periode saja, dihadapi lebih keras lagi. Mahasiswa generasi 1977/1978 tidak hanya dipenjara, kampus dikepung kendaraan tempur lapis baja, pikiran terpelajar dikungkung tembok bisu atas nama Normalisasi Kehidupan Kampus, dan lembaga politik kampus yaitu Dewan Mahasiswa dibubarkan. Mahasiswa yang berpolitik, oleh Orde Baru disalurkan aspirasinya ke organ-organ ekstra kampus dengan modus operandi intelektual penghamba penguasa yang hanya mencari kekuasaan an sich.

Kata Menteri Pendidikan saat itu, kampus harus jauh dari politik. Kampus harus jadi laboratorium untuk mempersiapkan sarjana-sarjananya masuk dalam jejaring teknostruktur pembangunan, berpolitik di luar kampus saja dan hanya dibatasi dalam upaya meraih kekuasaan politik (office seeking) bukan menjalankan hak sebagai warga yang berupaya memperbaiki kebijakan (policy seeking).

Tentu saja, kritik mahasiswa tentang strategi pembangunan yang tentu saja dilandasi sikap ilmiah dan terpelajar alih-alih sentimen kebencian yang emosional, menemukan kebenarannya. Perlahan tapi pasti, pembangunan era Orde Baru menjadikan rakyat hanya menjadi objek alih-alih menjadi subjek yang menikmati hasil pembangunan.

Memang harus diakui, harga bahan pokok pada masa Orba itu murah, pendidikan dan kesehatan relatif terjangkau walau tidak dapat dikatakan merata, tetapi kue pembangunan sentralistik dan militeristik ala Orba itu hanya dinikmati segelintir elit di Jakarta, tidak oleh rakyat Indonesia.

Maka ibarat teori gerak Brown, ketika ketidakpuasan rakyat menghasilkan kalor yang meningkatkan suhu sosial politik, partikel-partikel yang bergerak secara acak itu mengalami percepatan laju. Partikel dengan laju dipercepat itu semakin meningkatkan suhu ruangan, seperti itulah kira-kira gerakan mahasiswa yang lahir setelah kebijakan Normalisasi Kebijakan Kampus.

Kampus yang saat itu tidak lagi memiliki lembaga politik Dewan Mahasiswa, kembali hidup dengan kelompok-kelompok studi, pers kampus, komite aksi serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Syahganda yang aktif dalam Komite Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat Badega (KSMuRB) untuk membela petani yang digusur atas nama pembangunan, Rocky Gerung yang memimpin Sekolah Ilmu Sosial (SIS), alm. Amir Husin Daulay yang mendirikan majalah POLITIKA, dan Bursah Zarnubi pemimpin LSM HUMANIKA, adalah sekian dari aktivis gerakan mahasiswa 1980-an yang melawan Orde Baru dalam kerangka penguatan politik warga yang menuntut hak-hak sipil, ekonomi dan sosialnya.

Dari Transisi Menuju Konsolidasi Demokrasi

Jika dikaitkan dengan teori politik, Orde Baru bukanlah suatu sistem kediktatoran karena masih menjalankan pemilu yang diikuti lebih dari satu partai politik selain Golongan Karya yang walaupun diisi politisi sipil tetapi hanya menjalankan fungsi sebagai mesin politik yang menjalankan kepentingan Soeharto dan Tentara. Orde Baru bukan kediktatoran tetapi tidak juga dapat disebut demokratis, maka dapat kita nilai Orde Baru adalah masa dinamika awal transisi demokrasi yang sangat panjang, karena biasanya transisi demokrasi tidak berjalan hingga tiga dekade.

Dan gerakan kampus era Orde Baru dari mahasiswa generasi Hariman dan Malari 1974, gerakan 1980-an hingga generasi Habiburrokhman, Khalid Zabidi, Eli Salomo, Masinton Pasaribu, Haris Rusly Moti yang memimpin aksi-aksi mahasiswa 1998 adalah kekuatan sentral yang mendorong transisi demokrasi tersebut.

Setelah Soeharto jatuh dan Orde Baru digantikan Reformasi, proses transisi demokrasi dilanjutkan dengan konsolidasi demokrasi, sebuah upaya menstabilkan dan mematangkan demokrasi menjadi sebuah institusi politik sipil yang berkelanjutan, tidak mengalami setback atau kembali pada institusi otoriter yang militeristik dan sentralistik. Maka era Reformasi diwarnai dengan pemilihan umum langsung, desentralisasi pembangunan, penguatan partai politik dan masyarakat sipil, reformasi birokrasi, militer dan kepolisian, pemberantasan korupsi dan lain sebagainya.

Sayangnya memang agenda Reformasi yang dimaksudkan juga mengubah strategi pembangunan demi pembangunan menjadi pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur sejujurnya masih jauh panggang dari api. Amandemen UUD 1945 yang pada dasarnya berupaya membatasi kekuasaan kepresidenan dan menguatkan partisipasi politik sipil melalui pemilihan umum, dibajak oleh agenda perubahan sistem ekonomi menjadi mengutamakan efisiensi berkeadilan yang sebenarnya adalah agenda Neoliberal yang bertentangan dengan ekonomi Pancasila yang berwatak demokrasi sosialistik.

Gerakan pasca Reformasi yaitu generasi 2000-an seperti Andi Rahmat, Asfinawati, Feri Amsari dan kawan-kawan pada dasarnya mengkritik agenda pembangunan Neoliberal walaupun tidak pernah membaptis dirinya sebagai sebuah gerakan ideologis. Reformasi memang sudah melewati era transisi demokrasi, tetapi proses konsolidasi demokrasi masih jauh dari harapan karena pergantian rezim tidak berarti pergantian sistem yang lebih memihak pada penguatan hak-hak warga negara. Itulah kebijakan sosial ekonomi pasca Reformasi yang berwatak Neolib seperti UU Sumber Daya Air, UU Ketenagakerjaan, UU Migas, UU Pendidikan, UU Cipta Kerja, dan lain-lain.

Penutup: Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi

Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029 pada dasarnya memunculkan dua skenario. Prabowo yang merupakan kader biologis dan ideologis Soemitro Djojohadikusumo sang Begawan ekonomi sosialistis, pengagum Sjahrir pejuang demokrasi, dan sangat menghormati pemimpin terdahulu seperti Soekarno, Hatta, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati hingga SBY dan Jokowi, dalam janji politiknya berniat melakukan transformasi Indonesia tidak hanya berdemokrasi secara politik, tetapi juga berdemokrasi secara ekonomi.

Namun, di sisi lain kita sebagai warga negara yang concern dengan demokrasi tidak akan pernah lupa bahwa Prabowo adalah seorang militer berwatak pejuang lapangan, jagoan tempur, dan atas nama stabilitas nasional pernah ‘menculik’ para aktivis lawan Orde Baru seperti Pius Lustrilanang, Nezar Patria dan alm. Desmond Mahesa, walaupun hampir seluruhnya bergabung dengan Partai Gerinda yang didirikan Prabowo dan sekarang bahkan menjadi wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo.

Dalam proses konsolidasi demokrasi menuju transformasi Indonesia, dua sisi Prabowo ibarat situasi di tepi keacakan (the edge of chaos) dalam berbagai kekacauan era Reformasi. Reformasi yang sudah dibajak agenda Neolib menjauh dari cita-cita, tetapi upaya mewujudkan cita-cita itu tidaklah mungkin dilakukan kembali dengan cara-cara otoritarian-militeristik seperti era Orde Baru. Transformasi menuju 100 tahun kemerdekaan bangsa kita akan tercapai, jika dan hanya jika diwujudkan dengan cara demokrasi.

Kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden yang pikiran politiknya tidak pernah berubah sejak ia mencalonkan diri sebagai Wapres pendamping Megawati dalam Pemilu 2009, sedang berada di tepi keacakan. Mahasiswa generasi 2020an yang lebih fresh, lebih nakal, lebih mudah memviralkan isu di media sosial, kerapkali menamakan era Prabowo sebagai Indonesia Gelap, kembalinya Orba yang represif. Majalah Tempo bahkan lebih kasar, mereka memberi cap Prabowo adalah produk gagal Reformasi.

Sebagai barisan aktivis yang tidak pernah putus menjalin silaturahmi dalam rangka memperkuat ideologi gerakan sipil sejak masa Indonesia Merdeka, kita harus menghormati hasil demokrasi itu sendiri. Pilihan ikut mengawal kekuasaan dari dalam dan dari luar dengan segala konsekuensinya, adalah pilihan demokratis selama cita-citanya adalah mewujudkan keadilan sosial untuk rakyat.

Barisan para aktivis era nasionalisme konfrontatif sukses menghapus penjajahan dari atas tumpah darah Indonesia, para aktivis era nasionalisme represif sukses mengawal demokrasi yang dibajak menjadi demokrasi yang murni dan konsekuen, maka saatnya para aktivis era nasionalisme konstruktif mengawal transformasi Indonesia menjadi tidak hanya berdemokrasi hanya soal menjalankan pemilu dan mengganti pemerintahan secara teratur dan demokratis, tetapi membangun Indonesia mewujudkan kemakmuran untuk rakyatnya.

Panjang umur Demokrasi!

Tulisan ini dirangkai menyambut Sarasehan Aktivis Lintas Generasi memperingati 27 Tahun Reformasi