Jakarta, MNID. Indonesia dinilai tak lagi punya banyak waktu untuk menunda pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir” yang digelar GREAT Institute di Jakarta, Kamis, 30 April 2025, sejumlah akademisi, pakar nuklir, aktivis lingkungan, hingga praktisi komunikasi menyepakati satu hal: jika Indonesia ingin selamat dari krisis energi dan kehilangan kedaulatan, maka PLTN bukan lagi alternatif—melainkan keniscayaan.

Diskusi yang dimoderatori Turino Yulianto dari Desk Energi GREAT Institute itu dibuka Dr. H. Syahganda Nainggolan, ketua Dewan Direktur GREAT Institute. Menurut Syahganda, persoalan nuklir di Indonesia selama ini lebih banyak dibungkus trauma dan ketakutan sejarah.

“Padahal yang dibutuhkan hari ini bukan nostalgia kecemasan, tapi keberanian menatap masa depan,” ujar Syahganda, singkat, namun tegas.

Dr. Irwanuddin Kulla, staf ahli menteri ESDM, menyampaikan bahwa publik kerap salah memahami insiden Chernobyl sebagai kegagalan PLTN. “Itu bukan PLTN generasi baru, melainkan reaktor riset generasi pertama yang sangat manual,” katanya. Irwanuddin menggarisbawahi bahwa Indonesia sebenarnya memiliki tiga reaktor riset berkualitas dan diakui dunia sebagai terbaik di Asia untuk zamannya, yakni Siwabessy, Triga Mark, dan RA Kartini. “Yang ironis, justru RA Kartini kini ditutup. Saya mengimbau Presiden agar mengaktifkannya kembali.”

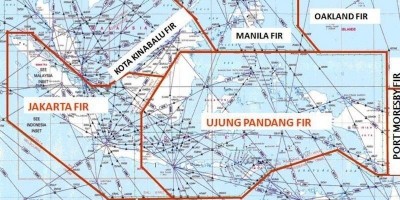

Sorotan teknis datang dari Dr. Ing Kusnanto dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang memperingatkan bahwa target operasional PLTN Indonesia pada 2032 hanya menyisakan tujuh tahun. “Negara seperti Jepang bisa membangun dalam 4,5 tahun karena semua sudah siap. Kita belum final soal lokasi, SDM masih kurang, dan belum punya regulasi untuk modular reactor,” kata Kusnanto.

Sementara itu, Prof. Sidik Permana dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengingatkan bahwa Indonesia bukan pendatang baru dalam bidang nuklir.

“Kita ini late comer. Riset sudah dimulai sejak 1954, tapi kita terlalu lama gamang. Padahal probabilitas kegagalan PLTN generasi terbaru hanya satu dalam sepuluh ribu tahun,” ujarnya.

Prof. Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University, Singapura, memaparkan pelajaran penting dari tragedi Fukushima. Menurutnya, bencana itu bukan karena lemahnya teknologi, melainkan kelengahan institusional dan komunikasi krisis. “Kita perlu belajar dari Jepang, termasuk soal redistribusi keuntungan PLTN ke desa-desa sekitar, agar ada dukungan sosial yang nyata.”

Mayjen Purn. Dr. Ir. Pujo Widodo, dari sisi pertahanan, mengingatkan bahwa PLTN mengandung risiko tinggi bila tak dijaga dengan sistem keamanan nasional. “Sistem kendali PLTN harus dikawal aparat yang paham nuklir. Serangan siber bisa berakibat fatal. Pertahanan harus jadi bagian dari desain PLTN,” ujar Pujo.

Kritik datang dari WALHI melalui Dwi Sawung. “Kami tetap mempertanyakan jaminan keselamatan, jaminan tidak ada kebocoran, dan yang paling penting: jaminan tidak dikorupsi,” katanya.

Sementara itu, praktisi komunikasi Deva Rachman menilai lambannya regulasi dan rendahnya integritas birokrasi sebagai hambatan utama. “Masalah kita bukan kekurangan modal, tapi niat baik. Regulasi lambat, koordinasi buruk, leadership tidak tampak,” kata Deva.

Darmawan Sepriyossa, seorang wartawan, menohok akar persoalan: kegagalan, yakni komunikasi publik. Menurut Darmawan, pemerintah telah terlalu lama membiarkan narasi tentang PLTN diisi oleh ketakutan dan kepentingan yang salah arah.

“Yang kita hadapi bukan kebodohan, melainkan tuna-literasi energi. Negara dan kepentingan publik kalah dalam hal komunikasi, bukan dalam hal teknologi,” katanya.

“PLTN hari ini bukan pilihan. Ia kebutuhan. Bahkan, keharusan, jika kita ingin bicara soal kedaulatan energi, solusi atas krisis iklim, dan masa depan bangsa.”

Darmawan menyerukan revolusi dalam pendekatan komunikasi energi. “Narasi soal risiko dan trauma sudah usang. Kita harus bicara tentang clean energy, tentang harga listrik yang murah dan pasokan yang stabil, tentang masa depan anak cucu. Jangan bicara kilowatt jam ke rakyat, bicara saja soal langit yang bersih, pasokan Listrik yang terjamin.” Ia juga menjelaskan, penyebutan tuna-literasi energi memang tajam, namun perlu untuk membangunkan publik dari tidur panjang akibat narasi yang keliru.

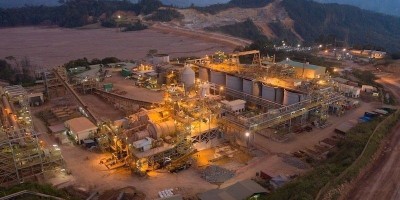

Menutup diskusi, Ir. Rijalul Fikri memaparkan tujuh dokumen strategi pengembangan PLTN, mencakup aspek teknologi, kelembagaan, pendanaan, hingga kerja sama internasional. Ia menegaskan pentingnya menjadikan PLTN sebagai objek vital nasional yang dikawal oleh institusi yang tidak bisa diintervensi secara politis.

Forum ini memperlihatkan satu hal yang tak terbantahkan: tantangan terbesar energi nuklir di Indonesia bukanlah pada kemampuan teknologi, tetapi pada kepemimpinan yang lemah, komunikasi yang gagal, dan ketidaksiapan institusi dalam membaca urgensi zaman.

“Kalau kita terus takut pada masa lalu, kita akan kehilangan masa depan,” begitu simpul salah satu peserta. Ia menyimpulkan, ini saatnya untuk berhenti ragu dan mulai membangun dengan kepala dingin, tangan kuat, dan narasi yang benar.