Oleh: Chappy Hakim, Pendiri Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI)

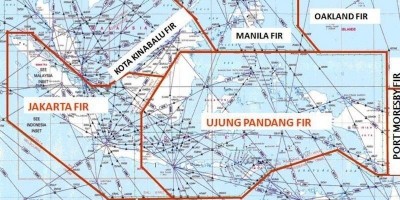

DALAM percaturan global yang terus bergeser, panggung ekonomi dunia perlahan meninggalkan dominasi Samudra Atlantik dan kini bergerak menuju kawasan Samudra Hindia dan Pasifik. Kawasan ini menjadi pusat baru pertumbuhan ekonomi global, ditandai oleh meningkatnya perdagangan, arus investasi, dan tentu saja, kebutuhan akan sistem transportasi udara yang andal. Dalam konteks ini, Indonesia berada di posisi strategis sebagai negara kepulauan terbesar yang terletak di jantung Pasifik dan jalur silang dunia, sekaligus menguasai salah satu wilayah udara paling luas dan bernilai tinggi secara ekonomi di planet ini.

Tak heran jika Indonesia disebut sebagai salah satu pasar penerbangan terbesar di dunia (one of the biggest global aviation markets). Posisi geografis yang strategis serta kebutuhan domestik yang tinggi menjadikan sektor transportasi udara sebagai primadona pertumbuhan ekonomi nasional. Ironisnya, di balik segala potensi tersebut, dunia penerbangan Indonesia justru menghadapi permasalahan kronis yang nyaris tak pernah selesai sejak lama.

Operator Sebagai Ujung Tombak

Dalam ekosistem penerbangan nasional, maskapai penerbangan baik yang terjadwal, tidak terjadwal, charter maupun kargo adalah merupakan ujung tombak yang secara langsung berhadapan dengan pasar dan konsumen. Mereka tergabung dalam wadah Indonesia National Air Carriers Association (INACA), sebuah asosiasi yang rutin menyelenggarakan Rapat Umum Anggota tahunan guna mengevaluasi dan membahas berbagai persoalan aktual di lapangan.

Namun justru yang mengemuka setiap tahun dalam forum tersebut adalah permasalahan yang itu-itu saja, yang seolah menjadi "langganan tahunan" dan tak kunjung mendapat penyelesaian konkret dari otoritas terkait. Di antaranya adalah:

• Ketentuan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) yang kerap kali tidak selaras dengan realitas biaya operasional.

• Harga bahan bakar avtur yang tinggi dan sangat membebani biaya operasional maskapai.

• Komponen suku cadang (spare parts) yang masih dikenakan bea masuk dan pajak tinggi, padahal sebagian besar harus diimpor.

• Kebijakan dan aturan operasional bandara, terutama yang dikelola secara militer, yang kerap kali merugikan operasional maskapai sipil komersial.

• Ketiadaan insentif fiskal bagi industri penerbangan nasional, terutama dalam masa pemulihan pasca pandemi.

Pemerintah yang Gagal Memahami Kebutuhan Industri

Salah satu akar masalah yang paling mendasar adalah minimnya pemahaman para pengambil kebijakan di tingkat strategis terhadap dinamika riil industri penerbangan. Kebijakan yang dibuat sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan operator di lapangan.

Misalnya, penetapan tarif avtur atau pajak impor suku cadang tidak mempertimbangkan realitas global industri penerbangan yang sangat sensitif terhadap biaya operasional yang sangat tergantung pada kurs US Dollar. Lebih dari itu, ketiadaan koordinasi antarkementerian dan lembaga memperburuk keadaan.

Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, bahkan Kementerian Pertahanan, semuanya memiliki keterkaitan dengan dunia penerbangan, namun jarang bahkan nyaris tidak pernah duduk bersama secara reguler untuk membahas kebijakan terpadu dan implementatif. Akibatnya, dunia usaha penerbangan harus berjibaku menghadapi kebijakan yang tumpang tindih, saling tabrakan, dan tidak sinkron.

Menghidupkan Kembali Dewan Penerbangan Nasional

Padahal Indonesia pernah memiliki Dewan Penerbangan sejak tahun 1955. Dewan ini dulu berfungsi sebagai wadah koordinatif antarkementerian dan pemangku kepentingan dalam menyusun strategi nasional penerbangan, serta merumuskan kebijakan yang terintegrasi, tidak sektoral. Sayangnya, lembaga ini telah dibubarkan tanpa pernah digantikan oleh entitas yang serupa fungsinya.

Kini, dengan semakin kompleksnya tantangan industri penerbangan dan meningkatnya keterkaitan antara sektor-sektor strategis, mulai dari transportasi, energi, fiskal, hingga pertahanan maka sudah saatnya pemerintah memikirkan kembali pentingnya membentuk Dewan Penerbangan Nasional yang lintas sektor. Lembaga ini dapat menjadi forum resmi bagi para pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan mengambil keputusan kebijakan secara menyeluruh, terpadu, dan berorientasi pada kemajuan.

Menjaga Aset Strategis Nasional

Dunia penerbangan bukan semata bisnis angkutan penumpang. Ia adalah bagian dari sistem transportasi nasional, tulang punggung konektivitas antarwilayah, sekaligus instrumen geopolitik dan pertahanan negara. Bila pengelolaannya tidak dilakukan secara serius dan strategis, bukan hanya maskapai penerbangan yang kolaps, tapi juga eksistensi Indonesia sebagai sebuah bisa terancam.

Dengan menyadari besarnya potensi sekaligus tantangan yang dihadapi, Indonesia membutuhkan keberanian untuk melakukan reset kebijakan dalam dunia penerbangan. Menyusun ulang prioritas, menghidupkan kembali kelembagaan yang dibutuhkan, serta menempatkan orang-orang yang benar-benar paham industri penerbangan dalam posisi pengambil keputusan. Bila tidak, potensi besar itu akan terus menjadi ladang keuntungan bagi negara lain, sementara kita hanya menjadi penonton di langit sendiri.

Demikianlah, sebenarnya Indonesia tidak kekurangan sumber daya, pasar, maupun SDM dalam membangun industri penerbangan kelas dunia. Yang dibutuhkan adalah political will, visi jangka panjang, dan koordinasi lintas sektoral yang efektif. Mengembalikan fungsi Dewan Penerbangan sebagai pusat koordinasi strategis bisa menjadi langkah awal. Jika tidak sekarang, maka masalah-masalah yang sama akan terus menjadi lagu lama yang dinyanyikan dengan nada putus asa rangkaian curhat setiap tahun yang sia sia , tanpa solusi.

Yang lebih menyedihkan lagi, kini kita menyaksikan bahwa pasar penerbangan Indonesia yang begitu besar justru lebih banyak dinikmati oleh pihak swasta yang menjalin kemitraan strategis dengan asing. Maskapai, operator bandara, hingga layanan pendukung logistik dan penjualan tiket, semakin dikuasai oleh entitas yang tidak sepenuhnya tunduk pada kepentingan nasional.

Sementara itu, negara sebagai pemilik sah wilayah udara sebuah sumber daya alam yang sangat strategis menurut konstitusi justru tidak mendapatkan manfaat optimal. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Artinya, ketika wilayah udara nasional sebagai infrastruktur tak kasatmata yang vital sudah tidak lagi berada dalam kendali penuh negara, maka kita sesungguhnya telah melalaikan amanat konstitusi. Ironisnya, yang mengelola dan menikmati keuntungan dari sektor ini justru pihak luar. Ini bukan sekadar soal kedaulatan udara, tetapi juga soal keadilan ekonomi dan integritas nasional.

Jika situasi ini dibiarkan, bukan hanya industri penerbangan kita yang terbang ke arah yang salah, melainkan juga masa depan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.